Publicidade

Publicidade

Receba notícias do Congresso em Foco:

65 ANOS DA CAPITAL

Brasília nasceu para unir um país dividido, diz historiador francês

Juscelino não pensava em nova capital, mas enxergou nela oportunidade de fazer "obra de conciliação nacional", afirma autor de livro sobre a cidade.

Congresso em Foco

21/4/2025 | Atualizado às 16:53

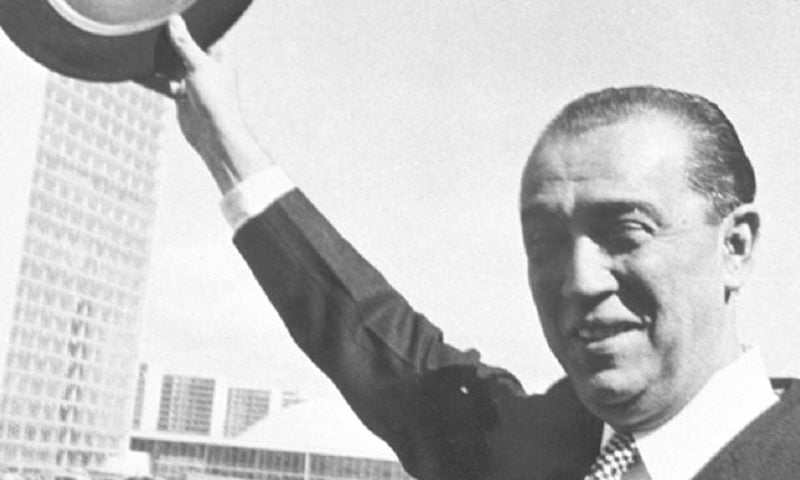

A fundação de Brasília, há exatos 65 anos, não foi apenas uma façanha arquitetônica ou uma aposta no desenvolvimento do interior do país. Para o historiador francês Laurent Vidal, foi, antes de tudo, um gesto político concebido para reconstruir o tecido rasgado da nação brasileira.

"Naquele momento de um país profundamente dividido, Juscelino Kubitschek e seus conselheiros começaram a pensar que a construção de Brasília ofereceria mesmo a oportunidade de reconstruir o tecido rasgado da nação brasileira. Por isso, ele pensou a construção de Brasília como uma obra de conciliação nacional", diz o historiador nesta entrevista exclusiva ao Congresso em Foco.

A mudança da capital, discutida por mais de 150 anos e prevista desde a Constituição de 1891, ganhou força justamente no momento em que o país enfrentava forte instabilidade institucional. Ao longo da história, explicou o historiador, a ideia de construir uma capital longe do litoral, no Planalto Central, mostrava-se eficaz como projeto simbólico para apaziguar crises e desviar a atenção de outros problemas políticos. Mas ninguém, até então, havia demonstrado real interesse em executá-la.

Professor de história contemporânea da Universidade de La Rochelle, na França, Vidal é autor do livro De Nova Lisboa a Brasília: a invenção de uma capital. Para realizar sua pesquisa, o historiador e sócio correspondente estrangeiro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro mergulhou em arquivos, discursos e bastidores que moldaram a nova capital.

Simbolismo político

A investigação revelou episódios pouco conhecidos, como o fato de que Juscelino só abraçou a ideia da transferência da capital após constatar, por meio de pesquisas de opinião, a necessidade de um símbolo popular para sua campanha. "Quando formaliza sua candidatura à Presidência da República, em nenhum momento ele pensa na mudança da capital."

A situação mudou quando sua equipe de campanha percebeu que o Plano de Metas sua principal plataforma eleitoral não era bem compreendido e tampouco despertava entusiasmo no eleitorado. A promessa da nova capital foi então lançada num comício cuidadosamente encenado em Jataí (GO), quando um cidadão o questionou sobre o artigo constitucional que previa a transferência. Ele se aproveitou da capacidade histórica da ideia de mudança da capital em dar uma coesão nova na sociedade.

Outra curiosidade: a escolha da data de inauguração não teve relação com o cronograma das obras, mas sim com seu simbolismo político. O dia 21 de abril reunia, ao mesmo tempo, a fundação mítica de Roma, a véspera da chegada dos portugueses ao Brasil e o martírio de Tiradentes unindo Império, colonização e República em um só gesto.

Ainda assim, Brasília não nasceu sem dor: os trabalhadores enfrentaram jornadas exaustivas, ausência de direitos trabalhistas e até massacres silenciados pela euforia nacional. Para Vidal, o verdadeiro retrato de Brasília está nessa contradição: "Essa modernidade foi construída por pessoas que representavam o arcaísmo que o Brasil queria apagar. Afina, houve uma dialética entre modernidade e arcaísmo. Não tem modernidade nem arcaísmo. Pra mim, como historiador, é um espelho maravilhoso do Brasil, onde se articulam vários níveis de realidade e de imaginário. Essa construção mestiça nasceu na luta e a luta continua".

Veja a íntegra da entrevista:

Congresso em Foco Como surgiu, para o senhor, a ideia de investigar a história de Brasília?

Laurent Vidal O meu primeiro contato com Brasília foi em 1989. Estava trabalhando com o projeto de remoção das invasões no governo Joaquim Roriz que deu nascimento a Samambaia. Ao entrevistar pessoas nas invasões, sobre os motivos de sua presença em Brasília, me dei conta de que muitos, sobretudo as pessoas mais humildes, consideravam Brasília como uma cidade onde era possível recomeçar a vida. Buscando as origens desse imaginário, comecei a me dar conta de que Brasília sempre esteve associada a esse imaginário da renovação da vida, da sociedade, da nação e do Estado. Esse conjunto de discursos me levou a me perguntar quando surgiu essa ideia de deslocar a capital do litoral para o interior.

E quando surgiu?

Evidentemente eu não era o primeiro a trabalhar com isso. O próprio governo JK pagou um conjunto de funcionários para trabalhar sobre os chamados antecedentes históricos. Tem todo um conjunto de livros e publicações reunidos pelo governo JK para mostrar estes antecedentes históricos. O próprio Juscelino estava muito mobilizado para inscrever seu gesto em uma longa história de projetos de mudança da capital. Então comecei a trabalhar sobre os diversos projetos. O primeiro grande projeto nasce com a chegada da Corte portuguesa, em 1808. Por motivos de segurança, uma cidade portuária poderia ser facilmente atacada por uma nação estrangeira. Conselheiros diziam que seria importante transferir a capital para um lugar mais seguro. Ao mesmo tempo, começa a surgir em torno dessa ideia de interiorização da capital o discurso de que o Brasil vai enfim tomar posse de suas potencialidades. Uma capital mais central vai facilitar a valorização econômica e social do território. Aparece aí também outro elemento: uma capital mais central será uma capital verdadeiramente brasileira, não apenas uma capital europeia como foram Salvador ou Rio de Janeiro, fundadas por colonizadores portugueses. Aos poucos, nestes projetos de mudança da capital, eu comecei a ver um folheado de ideias e argumentos: interiorizar para proteger a cabeça do Estado de uma possível ameaça estrangeira, aproveitar-se do território e de suas potencialidades, construir uma nação e uma identidade nova, verdadeiramente brasileira.

Mas, desde as primeiras discussões até a inauguração da cidade, se passaram em torno de 150 anos. O que fez a cidade, enfim, sair do papel?

Em muitos momentos da história brasileira essa questão da transferência foi colocada. Entrou na Constituição de 1891, houve comissões exploradoras para verificar. Ao mesmo tempo em que houve debates acirrados, fui obrigado a constatar que ninguém queria afinal levar a cabo esse projeto. A ideia de mudança da capital funcionava muito bem como projeto: tinha capacidade de apaziguar crises, debates fortes dentro da sociedade brasileira, desviando os problemas. Quem vai recuperar essa ideia é o próprio Juscelino. Quando formaliza sua candidatura à Presidência da República, em nenhum momento ele pensa na mudança da capital. Mas teve a inteligência de mudar durante a campanha. Juscelino foi o primeiro político no Brasil a utilizar os recursos das pesquisas de opinião (inventados nos Estados Unidos). Ora, quando seus conselheiros encomendaram pesquisas de opinião para saber o posicionamento do eleitorado em torno de sua candidatura, se deram conta de que o famoso Plano de Metas era muito técnico, e não suscitava adesão popular. Analisando os resultados, Juscelino e seus conselheiros concordam sobre a necessidade de encontrar uma imagem fácil de entender para ilustrar a intenção do seu programa. Aí surge a ideia da mudança da capital para o Planalto Central.

Foi uma decisão baseada também no marketing político?

Exatamente: ela surge dentro de uma reunião de conselheiros, para relançar uma campanha eleitoral atônica. Decidiram encenar sua irrupção na campanha: organizaram um comício em Jataí, Goiás, chamaram a imprensa avisando que um anúncio importante seria feito ali. No fim do comício Juscelino deu a palavra à plateia, como tinha o hábito de fazer. Uma pessoa se manifesta: "o senhor diz que vai respeitar a Constituição? Tem um artigo que fala que o Brasil vai transferir a capital para o Planalto Central. O senhor vai aplicar esse artigo?" O Juscelino fingindo a surpresa, respondeu: "Senhor, falei que ia respeitar a Constituição, então, vou transferir a capital se for eleito". No dia seguinte, a imprensa podia comunicar sobre este novo elemento da campanha.

Encontrou o mote político que faltava...

Ele se aproveitou da capacidade histórica da ideia de mudança da capital em dar uma coesão nova na sociedade. Evidentemente, ele poderia, uma vez eleito, ter deixado de lado essa ideia não seria o primeiro político a esquecer uma promessa. Só que nesta época, a eleição era em outubro e a posse apenas em fevereiro. O intervalo abria uma temporalidade complexa. A eleição do Juscelino foi contestada, e suscitou tentativas de golpes. E houve até um golpe chamado de legítimo por parte do general Lott para garantir a posse de JK. Naquele momento de um país profundamente dividido, Juscelino e seus conselheiros começaram a pensar que a construção de Brasília ofereceria mesmo a oportunidade de reconstruir o tecido rasgado da nação brasileira. Por isso, ele pensou a construção de Brasília como uma obra de conciliação nacional.

Mas a construção da cidade enfrentou também muita resistência. Quais eram os principais opositores da ideia?

Enfrentava resistência por parte da oposição, da UDN, que considerava que a construção da capital seria uma catástrofe do ponto de vista econômico, enfrentava resistência de uma parte dos oficiais militares também, por motivos nacionalistas desta vez, criticando o apoio dos Estados Unidos por exemplo. Ao mesmo tempo que enfrentou estas oposições, conseguiu criar, em torno da construção de Brasília, uma esperança popular. Era um homem que tinha uma energia catalizadora muito forte.

Logo no início da construção de Brasília, Juscelino pediu à Câmara dos Deputados que escolhesse a data de inauguração da nova capital. A data não foi decidida em função do avanço da construção, mas de um projeto político. Um deputado de Goiás escolheu 21 de abril porque, para ele, havia três justificativas: a cidade de Roma foi, segundo a lenda, fundada em 21 de abril; os Portugueses teriam avistado sinais da proximidade da terra no dia 21 de abril de 1500, mas; e havia também a referência à morte de Tiradentes. A data permitia inscrever a cidade na continuidade de uma cultura latina e católica (simbolizada por Roma) e da obra cultural da colonização portuguesa, enquanto manifestava também um espírito independência.

E como o Rio de Janeiro reagiu à ideia de perder o posto de capital nacional?

O Rio olhava a construção de Brasília de muito longe, pensando que nunca ia acontecer e dar certo, sobretudo, porque um presidente não podia ser reeleito. A população pensava que não ia ser inaugurada e o canteiro de obras ia durar anos e anos. A partir do fim de 1959, a imprensa carioca começa a dizer que não tinha condições para inaugurar a capital em 21 de abril de 1960. Mas Juscelino e o governo não recuavam.

A partir deste momento, na medida em que começou a ver que poderia perder a qualidade de capital do Brasil, a oposição popular começou a ficar muito forte. Mas de novo, houve um trabalho dos conselheiros de Juscelino para teatralizar este momento e evitar que o presidente saísse da antiga capital debaixo de vaias.

Como?

Em outro livro, As Lágrimas do Rio, sobre o último dia do Rio como capital, eu mostro como Juscelino encenou esta saída, fechando as portas do palácio, chamando o povo para testemunhar o momento, criando um tempo excepcional. Frente a este grande teatro de uma nação que reencena seus mitos fundadores, as críticas não eram entendidas. O fascínio pela esperança de Brasília ficou maior do que o barulho das críticas. Ele organizou um carnaval da despedida. A população estava com receio de perder essa qualidade de capital e, ao mesmo tempo, fascinada pela esperança de Brasília. Na eleição de outubro de 1955, os habitantes do Rio não deram a maioria para Juscelino, mas ele conseguiu apaziguar, fazer uma obra de conciliação e saiu majestosamente da cidade para Brasília.

Mas as pessoas que vieram para a construção da cidade, os trabalhadores, sofreram muito, não?

A gente não deve ser ingênuo. Por trás do discurso de que tudo era possível em Brasília, no momento da construção, havia condições de trabalho terríveis. Nos últimos meses, pessoas trabalhavam 18 horas por dia. O DF, como canteiro de obras, não pertencia ainda à União. Tudo que era direito trabalhista não seguia as regras da União. Dependia da Novacap, companhia de construção da nova capital. Tinha polícia privada. Não tinha direito de greve. Houve massacres de pessoas. Não podemos ser ingênuos: essas encenações tinham por objetivo também mascarar e apagar toda possibilidade de contestação. Houve contestações, políticas e populares, mas foram apagadas durante o tempo da mudança.

Qual argumento para não aplicar a legislação trabalhista no DF durante a construção da cidade?

Isso não é uma invenção do JK. Os grandes empreendimentos, em outros países também, utilizam o recurso do tempo específico da construção para impor outras leis que as do país. Nas cidades industriais é a companhia industrial que manda suas próprias leis durante a construção. No Brasil, Porto Velho foi fundada por uma empresa americana: dentro de Porto Velho, as leis eram da sociedade americana.

Como o senhor disse, havia uma crítica forte sobre os gastos públicos com a construção da cidade. De onde vinha o dinheiro? Que impacto econômico essa obra gigantesca teve para o país?

Parte veio de empréstimos e financiamentos dos Estados Unidos, outra parte vem do não respeito das regras orçamentárias, gastando-se mais do que o orçamento oferecia. O governo JK criou dívidas, sem dúvida nenhuma. Mas, apesar das críticas que devem ser feitas à cidade, a gente não pode negar que Brasília é um sucesso: ampliou o deslocamento da atividade econômica e da população para o interior do país. Há momentos em que os Estados fazem esses esforços econômicos, gastando mais do que têm, mas esse investimento vai ter retorno a médio e longo prazos. A gente não pode simplesmente olhar a curto prazo, onde domina o discurso do equilíbrio. Na lógica do Estado, é importante, às vezes, fazer investimentos maiores cujos resultados vão levar mais tempo. Sempre vai depender da escala de tempo a partir da qual a gente vai observar o sucesso. Essa escala continua correndo.

A interiorização do país também fortaleceu o agronegócio. Essa era uma das intenções também de JK?

Era e não era o projeto do JK. Só que aqui é mais difícil julgar: Juscelino não podia se recandidatar em 1960, então não houve tempo de formalizar o efeito de Brasília depois da construção. Mas já tinha preparado sua candidatura para 1965, quando novas eleições iam ser organizadas. Vou dar um exemplo: em torno da estrada Belém-Brasília, que considerava ser uma espinha dorsal para o desenvolvimento do país, na visão dele, seriam distribuídos pequenos lotes para pequenos agricultores. Se não esqueceu a escala do grande fazendeiro, o que hoje chamamos de agronegócio, a escala do pequeno agricultor mobilizava também JK.

Alguns intelectuais brasileiros, notadamente Gilberto Freyre, criticaram uma possível falta de brasilidade no traçado e nas construções de Brasília. O senhor entende que essas críticas eram justas?

Ao falar sobre identidade brasileira, Gilberto Freyre considera que a construção de Brasília vem coroar a construção histórica do Brasil, passando dos arquipélagos brasileiros, com todas as diferenças, a uma nação com identidade comum (daí o título do livro dele: Brasis, Brasil, Brasília). Sobre o traçado de Brasília, precisamos distinguir urbanismo e arquitetura. Lúcio Costa sugeriu o recurso do urbanismo modernista da metade do século 20, ancorado numa ideia humanista. Ao mesmo tempo não podemos esquecer que responde a um edital: criar uma cidade para 500 mil pessoas, capaz de hospedar tanto o ministro como seu motorista. Pensar essa diversidade, pensar também a articulação entre o espaço de moradia e o espaço do poder, foi um grande desafio. Desde o início dos anos 1950, marcados pelo suicídio do Presidente Vargas e o golpe legitimista do General Lott, havia uma forte resistência dos militares aos avanços sociais da democracia. A noção de monumentalidade, tão importante para a construção de uma capital, tomou no Brasil dos anos 1950 um outro sentido.

Por quê?

O recurso à monumentalidade para os prédios do poder público fazia correr o risco de apoiar um poder forte e intervencionista. A maioria dos urbanistas que se candidataram diziam que o lugar do poder devia ter um espaço menor dentro da cidade e apenas manifestar a presença do povo. Lucio Costa inventa uma solução original, a partir de dois recursos primeiro, o uso do triângulo, em que ele vai colocar em cima do triângulo o Congresso, a representação do poder do povo, e embaixo, os dois poderes que se vigiam, o Executivo e o Judiciário. Essa ideia do triângulo e da valorização do poder do Congresso é uma maneira de responder a essa questão fundamental na época, de qual é o lugar do poder na cidade. Havia uma nobreza no gesto do Lucio Costa. Depois ele foi criticado sobre a questão das residências. Ele tentou justapor pessoas de níveis sociais diferentes dentro da mesma unidade. Deste ponto de vista, ele não traz nenhuma novidade, isso vem das recomendações dos congressos de arquitetura modernista: dentro da cidade, tem de ter espaço para se deslocar, se divertir, para trabalhar e para dormir. Ele vai recuperar isso.

Essa ideia foi bem sucedida?

Podemos considerar que não foi a parte a mais pensada. Por isso, não foi bem-sucedida. Quando volta a Brasília, em 1988, para revistar a cidade 20 anos após o começo das obras, ele conclui que a vida foi mais forte. Ele teve a humildade de reconhecer o que a gente vê muito bem em Brasília. Apesar de regras urbanísticas constrangedoras, definindo por exemplo os espaços para o deslocamento dos pedestres e dos carros, vimos aparecer com o tempo trilhos dos pedestres que atravessam na grama. A gente vê outras maneiras de viver que começaram a aparecer. De fato, foi um urbanismo rígido, que suscitou a engenhosidade da população.

Se a gente fala agora da arquitetura, podemos observar duas escalas. A arquitetura majestosa dos monumentos dos poderes: uma coisa maravilhosa, fascinante, apaixonante. E tem a arquitetura interna das moradias. Oscar Niemeyer, que era comunista, considerava inadmissível essa história de ter quarto de empregada na segunda metade do século 20. Decidiu que ia suprimir o quarto de empregada. A Novacap disse que não podia. Ele manteve, mas criando portas de 1m10, 1m20 pra entrar no quarto de empregada. Como as pessoas continuaram a ter quartos de empregada, ele piorou sem querer a condição das empregadas.

Uma crítica recorrente a Brasília é a segregação, uma disparidade econômica muito grande, com indicadores sociais muito distantes entre o Plano Piloto e a maioria das regiões administrativas, as chamadas cidades-satélites. Essa segregação era prevista no projeto inicial da cidade?

Brasília sempre foi uma cidade segregada. Havia essa crença um pouco ingênua de que a gente ia construir canteiros de obras para os operários e engenheiros e, uma vez a construção acabada, ia ser tudo destruído. A Vila Planalto, que está dentro do Plano Piloto, atrás do Congresso, era o lugar dos engenheiros. Tinha também o Núcleo Bandeirante, o lugar dos operários. No início, a Novacap recrutava pessoas nas grandes metrópoles, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que hospedava em canteiro de obras controlados. Quando decidiu acelerar o ritmo da construção para poder inaugurar na data prevista, a Novacap e o governo fizeram apelo ao povo para participar da construção da capital. A partir desta decisão, mais ou menos em 1959, a Novacap não controlava mais a instalação dos candangos. As pessoas se aglutinavam fora do Plano Piloto e se mobilizavam para ficar uma vez a cidade inaugurada. No dia 21 de abril de 1960, o DF tinha 128 mil habitantes. Menos da metade morava no Plano Piloto. Ou seja, o DF já nasce segregado entre o Plano Piloto e as cidades-satélites. É importante lembrar que o edital previa a criação de cidades-satélites, uma vez a população do Plano Piloto alcançasse 500 mil habitantes. Mas surgiram antes mesmo do Plano Piloto. A realidade foi mais forte.

Brasília é apresentado como símbolo da modernidade, que tinha como ambição dar um salto de 50 anos em cinco anos de governo. Mas essa modernidade foi construída por pessoas que representavam o arcaísmo que o Brasil queria apagar. Afinal houve uma dialética entre modernidade e arcaísmo. Não tem modernidade nem arcaísmo. Pra mim, como historiador, é um espelho maravilhoso do Brasil, onde se articulam vários níveis de realidade e de imaginário. Essa construção mestiça nasceu na luta e a luta continua.

Brasília sofre com críticas constantes de que é uma cidade sustentada pelo restante do país, muitas vezes vista apenas como uma cidade administrativa, em que tudo gira em torno do poder, ignorando o dia a dia das pessoas que não tem nada a ver com essa realidade. Vista como a cidade responsável pelos problemas políticos do país. Essa imagem pode ser desconstruída?

Sempre houve debate de que Brasília vive do dinheiro do Brasil. Mas não é isso. Penso na UnB, um projeto maravilhoso idealizado por Darcy Ribeiro, que foi fundamental para repensar o ensino fundamental no Brasil, o ensino da diversidade. A gente não pode olhar apenas a partir dessa leitura custo-benefício. Brasília investiu em educação, em saúde pública, deu nascimento a uma rede viária fundamental também para a vida social econômica. À essa crítica, que fazia a UDN nos anos 1950, e que continua hoje a lógica neoliberal, temos que opor a importância da lógica pública, que não responde às mesmas escalas de tempo.

Essa ideia de Brasília como cidade onde todos os sonhos podem ser realizados ainda se sustenta?

Minha vivência com Brasília foi do fim dos anos 80 ao fim dos anos 90. Nessa época funcionava bem. Me lembro de Ceilândia, que era a capital dos folhetos de cordel, continuando imprimir poemas populares para atrair Nordestinos até esta terra da felicidade. Hoje Brasília se transformou: esse efeito do imaginário de Brasília como cidade em que tudo é possível se esgotou um pouco. Porque surgiu também uma coisa chamada corrupção entre realidade e narrativa. Isso fez com que se perdesse um pouco o discurso de Brasília como a capital da conciliação e da esperança.

LEIA MAIS

PRESIDENTE NAS REDES

Lula lamenta morte de Cristina Buarque e celebra Páscoa e Calderano